はじめまして、みなさんこんにちは

包丁blog開設してる、odaです。

みなさん、どうも!!

はじめまして、嫁です。

あたし必要??

今記事では、『包丁の手入れとメンテナンスの方法』という事で

いい包丁、大切にしたい包丁と出会えたなら必ず知っておきたい

包丁好きのあなたの為に

『包丁のメンテナンス方法』を紹介していきたいと思います。

この記事は次のような人におすすめ!

- 手入れやメンテナンスをしたことがない人

- 手入れやメンテナンスの方法がわからない人

- 包丁を大事にしたい、していきたい人

また特に包丁に詳しくない方や包丁には興味ない方、このブログを見たくない方でも

分かりやすく解説していきますので興味がある方は是非。

意外と簡単にできる手入れとメンテナンスの方法だから

包丁に詳しくなくても心配ないよ。

じゃ、あたしにもわかるように

お願いね。

もちろん!!

ちなみに下で包丁の研ぎ方もやってるよ。

包丁の研ぎ方【事前準備編】は、下の記事で解説してるよ。

洋包丁の研ぎ方 ポイント解説は、下の記事で解説してるよ。

和包丁の研ぎ方 ポイント解説 については、↓の記事で解説してるよ。

また当ブログは、『 包丁 』に特化した『 包丁blog 』です。

特に包丁に詳しくない方でも、このブログさえ見れば『 包丁 』のすべてがわかるよう、

磨きをかけた内容のblogにしていきたいと思っております。

もし当ブログが皆様の参考になれば幸いです。

少しでも『 包丁 』に興味がある方は是非、見てみてください。

最新記事一覧

はじめに

みなさんは、包丁の手入れやメンテナンスをしたことがありますか?

それはいつ、どのように行っていますか?

また包丁に限らずとも自分のお気に入りの物の手入れやメンテナンスはどの程度行ってっているでしょうか。

どんな物でもしっかりと手入れやメンテナンスをすれば、いつまでも良い状態を保たせることが出来るのです。

また物によっては一風変わった味を出したり、古風的な表現を演出させたりと手入れやメンテナンスの方法も変わってくると思いますが、手入れが定期的に行われているからこそ美的に、そして美しさを保てるのだと思います。

そこで今回は包丁の比較的簡単な方法で出来る、手入れやメンテナンスについてを解説していきたいと思います。

是非皆さんも、「大事にしている包丁」や「大切に使っている包丁」、「今後買う予定の包丁」、「買おうとしている包丁」などがあれば、是非参考に手入れとメンテナンスをしてみてわ。

包丁の手入れとメンテナンスとは

包丁の手入れとメンテナンスと聞いたときにみなさんはどのように思うでしょうか。

包丁の手入れとメンテナンス??

はぁ??

それ必要??

と疑問に思う方、又はそれと同時に怒りを覚える方もいるかと思います。

分かる!!

本当に必要なの?

それって?

実は、包丁の材質は種類にもよりますが基本は鋼になります。

和包丁と言われる片刃包丁などは鋼を使用している製品が多いのですが、

その鋼は、一般的には錆びを呼びやすく濡れた状態や使いっぱなしで放置しているとたちまち錆びに見舞われてしまいます。

また洋包丁と言われる両刃の包丁はステンレス鋼の製品が多く、鋼に比べると錆びを寄せ付けにくく、

一般的には「錆びない包丁」と言われてたりもしますが、もちろん鋼なので錆びないわけでは無いのです。

一度錆びてしまえば、鋼よりか落とすのが大変。

へぇー!

そうなんだね。

知らなかったょ!

という事で双方共に、一度錆びてしまうと錆びが錆びを呼び錆びの運動会状態になってしまうのです。

毎日使う包丁だから、面倒だからとメンテナンスを怠っていればいつしか錆びが走り、切れない包丁に代わる可能性もあります。

毎日使う包丁だからこそ、美味しいご飯を作る道具だからこそ、しっかりと定期的に手入れやメンテナンスをしてあげましょう。

分かった!!

しっかり教えてね。

手入れとメンテナンスの違いは?

みなさんは手入れとメンテナンスの違いをどのように分けているでしょうか。

僕の場合は、

手入れとは、比較的簡単な内容で、週に1、2回程度の頻度でこまめに行える作業を手入れと呼んでいます。

一方で、

メンテナンスというと、本当は毎回行いたいが時間も能力もかかる為、なかなか出来ない作業。

月に1、2回程度の頻度で行える作業をメンテナンスと呼んでいます。

このように手入れとメンテナンスの内容や頻度などは、それぞれの感覚と要する時間など異なるので作業内容に

正解や不正解はありません。

ただ手入れとメンテナンスの作業内容をあえて分けておくことにより、比較的簡単に作業に入ることが出来ると思います。

包丁の手入れとメンテナンスとは

包丁の手入れやメンテナンスって何をするの?と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。

恐らく行ったことがない人の方が圧倒的に多いと思います。

ですが手入れやメンテナンスをする場合としない場合の差は、大きい

手入れは、日々行うことによって包丁を清潔にそして衛生的に、且つ切れ味の良い状態を長く保てたせる為に行うものです。

それにより、錆びを寄せ付けず、切れ味がいい状態を保つことが出来る。

メンテナンスは、日々出来ないような手直しや修正、が目的です。

大きく欠けた状態や、変形した状態、切れ味が著しく落ちた場合に行います。

錆びや欠け、切れ味が悪化してしまった場合などはメンテナンス時にしっかりと行いましょう。

包丁の手入れとメンテナンスの必要性

前述しましたが、食材を切る包丁を清潔に、切れ味を長く維持する為には定期的なメンテが必要です。

錆びを発生させない為にも衛生的に保ち、そして食材を切る際に雑味が無く、おいしく切る為に。

包丁の切れ味で味って変わるの?

僕なんかは見た目をカッコよく見せるためにも行っています。

包丁の手入れとメンテナンスしないと

錆びが発生しやすくなるだけでなく見た目も悪く、衛生的にも良くないですよね。

写真のように包丁の切刃などに錆が付いた状態では切れ味の悪化はもちろん刃欠けが起きやすくなったり、食材を切る際の抵抗が大きいし何より不衛生。

食材を切る際の抵抗感が強く、料理をすることが楽しくなくなりやがてストレスに感じてくる。

なんて事があるんではないでしょうか。

んー、包丁の切れ味でストレス感じた事は無いけど、

確かに切れないより切れた方が楽かも!!

そうでしょ。

日々使っている包丁の変化には気づきにくいけど

実際には切れ味は悪くなっているはずだよ。

包丁の手入れとメンテナンスの方法

ここでは、僕が実際に行っている包丁の手入れとメンテナンス方法を解説します。

前述した通り、手入れ、メンテナンスの内容や方法は人それぞれ異なると思うので参考程度にして

もし自分なりのよい方法があったら試してみるのも良いと思います。

毎日出来る手入れの方法

手入れは、使ったらその日のうちに出来るよう比較的簡単な内容にしてます。

洗い方

使用後の包丁を洗う際は、柔らかめのスポンジで洗剤は少量の研磨剤が入った洗剤を使う。

硬めのスポンジは包丁の表面を傷付けるだけでなく刃も傷める可能性があるので使用しない。また研磨剤が多いと綺麗にはなるが、洗い方によっては切れ味が落ちてしまう場合があるので注意です。

そうなの!!?

いつも金たわしで洗ってたョ。

え、そうなの!?

どうりで切れ味が落ちるの早いと思ってたよ!!

ま、定期的に研いでいるからいいけど

君には僕の苦労はわからないよね。

カス。

また、刃先をゴシゴシしてしまうと切れ味が落ちてしまう場合があるので注意する。

包丁使用後は水気や水分を可能な限り無くす為、しっかりと水気をふき取る。

保管の際はなるべく水気のない場所で風通しの良い場所で保管する。

また簡易的にシャープナーを使用したいという人向けに。

シャープナーを使うタイミングは、包丁の使用後の手入れの際に行おう。

理由は、簡単。食材に鉄の味が移るからです。

シャープナーは刃をギザギザ状にして、食材に食いつくようにしている為、切るというよりは削り切るが正解?

切れ味がも良くなったかにも思えるが、実は違う。その為一時的な応急処置と考えよう。

なのでメンテナンス時にはそのギザギザになった刃先を専用砥石で整えてあげよう。

へー。

シャープナーは楽でいいのにね。

そう。

非常に楽なんだけど、それに頼っちゃうと

後で、大変なんだ。

メンテナンスの方法

メンテナンスの方法ですが

行う内容によってもいろいろとありますが、ここでは、僕が良く行うメンテナンスの方法と内容を解説します。

もし何をやっていいか分からない方は、是非参考にしてみてください。

錆びがある場合

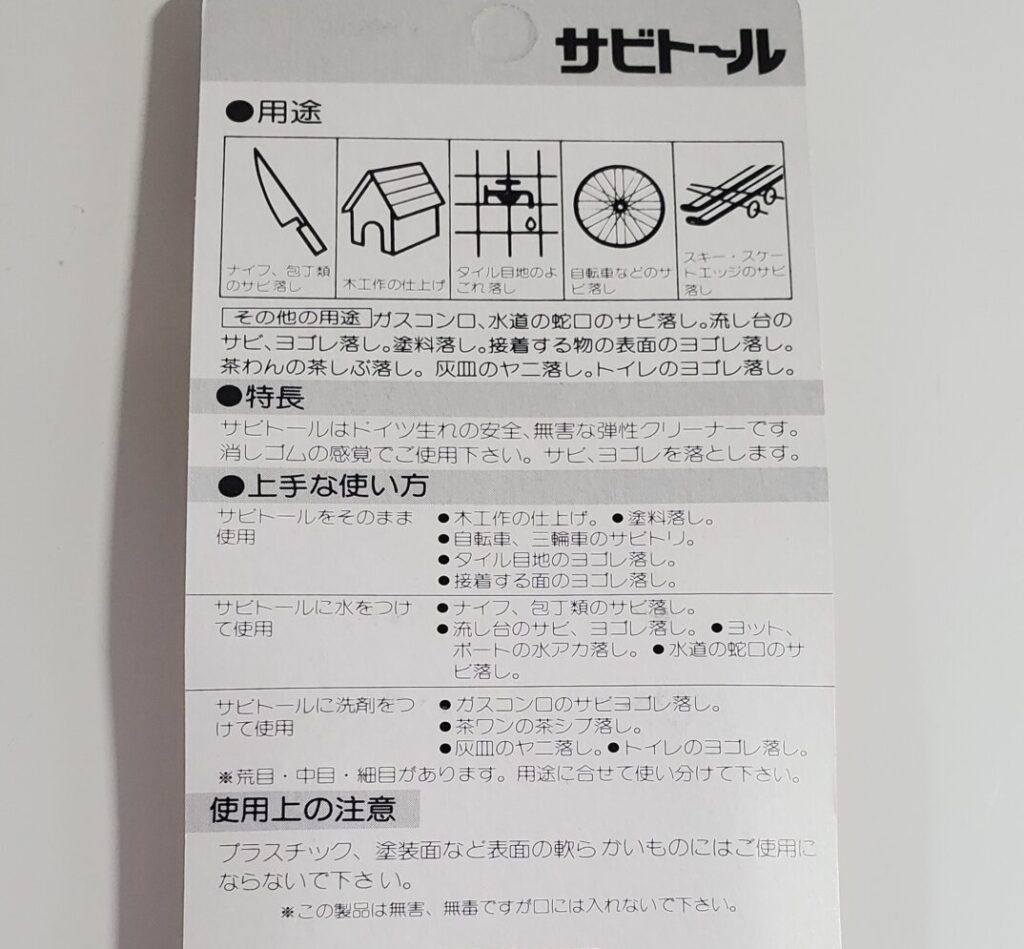

まず錆びがある場合は研磨剤やサビトールなどを使い錆びをゴシゴシ落とそう。

サビトールとは、包丁はもちろん鉄材についた錆びや汚れを綺麗に落とすことに特化したクリーナーです。

欠け、変形がある場合

大きな欠けがある場合は先に荒砥石で欠けを取ることをおススメします。

比較的小さな欠けは中砥石でも取ることが出来るので、包丁の状態を良く確認し選定しましょう。

切れ味を良くしたい場合

砥石を持っている方は週に一度だけ刃付けの角度で1ストロークするだけも全然切れ味が変わってきます。

また今の切れ味に不満があってもっと上質な気持ちがいいくらいの切れ味にしたい場合は中砥石や仕上げ砥石を使って研ぐと、切れ味もどんどん変わってくるはずです。

しっかりと研ぐ場合は下の包丁の研ぎ方も参考にを見てね

包丁の手入れとメンテナンスの頻度と目安

手入れは使用後に毎回できる作業。なので極力負担の少ない作業にしてあげることにより無理がなく長期的に続けられると思います。

またメンテナンスは週に一度や月に一度、など時間の取れる時に少しだけでいい。

切れ味が悪くなったと感じたら、又は目に見える錆び、欠けが発生した場合は極力早い段階で行いましょう。

また、新聞紙などで試し切りを行い、切れる感覚と音などで判断するのもよいと思います。

そのほかティッシュペーパーやキッチンペーパーなどで刃先をなぞるようにスライドさせるなど。

その際は切る際に引っ掛かりなど注意して行いましょう。

もちろん、手や指も切らないように慎重に行ってくだパオ。

おわりに

今日は比較的簡単な手入れとメンテナンスの方法を解説しました。

本来であれば毎日砥石を使って研ぎたいところ、時間がない、本職でもない、そこまで求めてない。

など様々な理由があります。

そうなるとだんだんと面倒になり、

切れ味何てどうでもいいわ。料理したくないわ。包丁も見たくないわ。

と、そうならない為の簡単な方法でした。

まだ自分で手入れやメンテナンスを行ったことがない方は是非一度、やってみるのもオススメです。

これくらいならあたしも出来るかも。

是非一度、やってみそ。